こんにちは、ゆうこです。

7月20日から5日間、イリノイ大学シカゴ校で開催された「フォイヤーシュタイン・メソッド 国際ワークショップ」に参加してきました。

今回は5つのコースが用意され、世界14カ国から集まった参加者とともに、さまざまな学びを深めることができました。

私が参加したのは、Cognitive Enrichment(認知強化教材)トレーナー1コース。

アメリカ、デンマーク、中国、シンガポール、日本からの参加者は、職種も多様でした。

学校の先生、教育カウンセラー、教育ディレクター、教育施設の研究員、自閉症支援機関のスタッフ、大学院生、高齢者支援の認知プログラム開発者など、多彩な背景を持つ方々とともに学びました。

「I can not speak English」の私は、シニアトレーナーの西澤緑先生(NPO法人フォイヤーシュタイン・トレーニングセンター・ジャパン理事長)に通訳していただきながら、タブレット、スマホ、PC、ICレコーダーなど、持っているIC機器を総動員。同時通訳アプリ、AIアプリ、文字起こしアプリなど、使えるものはすべて駆使して臨みました。とても贅沢でありがたい学びの環境に身を置いた5日間でした。

学んだ内容の詳細は、また別の機会にご紹介するとして、

今回は「海外に出てみて、強く感じたこと」について書いてみたいと思います。

「当たり前」なんて文化によって左右されるもの〜文化の違いが教えてくれたこと〜

「私の当たり前はあなたの当たり前じゃない、あなたの当たり前は私の当たり前じゃない」。今回の旅行を通して、まさにそのことを実感しました。

特に強く感じたのは、「当たり前」とは文化よって大きく左右されるということです。

例えば、今回のワークショップに参加者の中には、ずっと立って講義を受けている人がいたり、机に顎を乗せて話を聞いている人がいたり。ふらっと講義を抜けていく人もいれば、ふらっと入ってくる人も。中には朝ごはんを食べながら受けている人もいました。細かいところをみると、机の下で靴を脱いでいる人もいたし、鉛筆の持ち方や文字の書き方も本当にさまざま。字の大きさも不揃いな人が多く見受けられました。

でも、こうした姿をとがめられることは一切なく、講師も参加者も誰も気にしていない様子がありました。「それが普通」という空気が当たり前のように流れていました。参加者の中には教育関係者も多くいたので、「ああ、これは海外の学校では“普通のこと”なんだな」と感じました。

つまり根底にあるのは「本人がしっかり学べることが一番大事。姿勢は二の次」そんな感じなのかな。

そういえばちょっと前に、小学校の先生からこんな相談を受けました。「高学年になっても上靴は脱ぐし、姿勢も崩れるし……どうしたらいいでしょうか?」と。今ならこう言えそうです。

「人に迷惑をかけてなくって、本人がしっかり学べているのなら、大丈夫!大丈夫!」と。

日本では「おや?」と思われることも、海外ではごく「当たり前」。逆に、日本で「当たり前」と思っていることも、海外では「変わってるね」と受け取られることもあります。たった一つの行動でも、文化が違えば受け取られ方はずいぶん変わるんですよね。

ちなみに、今回話題に上がっていたのは、注意欠如・多動症(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)、限局性学習症(LD)、そして子どもたちの読解力の弱さといったことでした。これらは日本でもよく話題になるテーマです。でも、文化が違えば行動様式も異なるわけで、神経発達症(発達障がい)の診断基準の解釈や、読解力の弱さの捉え方にも、実は違いがあるのでは?と確かめてみたい気持ちが溢れ出してきました。

だからこそ、何かを比較したり評価したりするときには、「基準をそろえる」ことの大切さをあらためて感じたのです。

さて、今回のシカゴ滞在は本当に刺激にあふれていました。現地在住の西澤先生の教え子さんに案内してもらった“ニッチなシカゴ観光”は、まさに最高!

街を歩けば、行き交う人々はとにかくカラフルでおしゃれ。レギンス姿で颯爽と歩く女性たちも多く、素敵と思いながらも、日本では考えられない!!!と何度思ったことか。

家族で遊園地に出かけたり、夜景を見に行ったり、ミシガン湖の波で戯れたりと、そんな休日の過ごし方は、日本と変わらない感じがしました。

ミシガン湖 海ではなく湖です! ビーチバレーボールのコートが何面もありました。

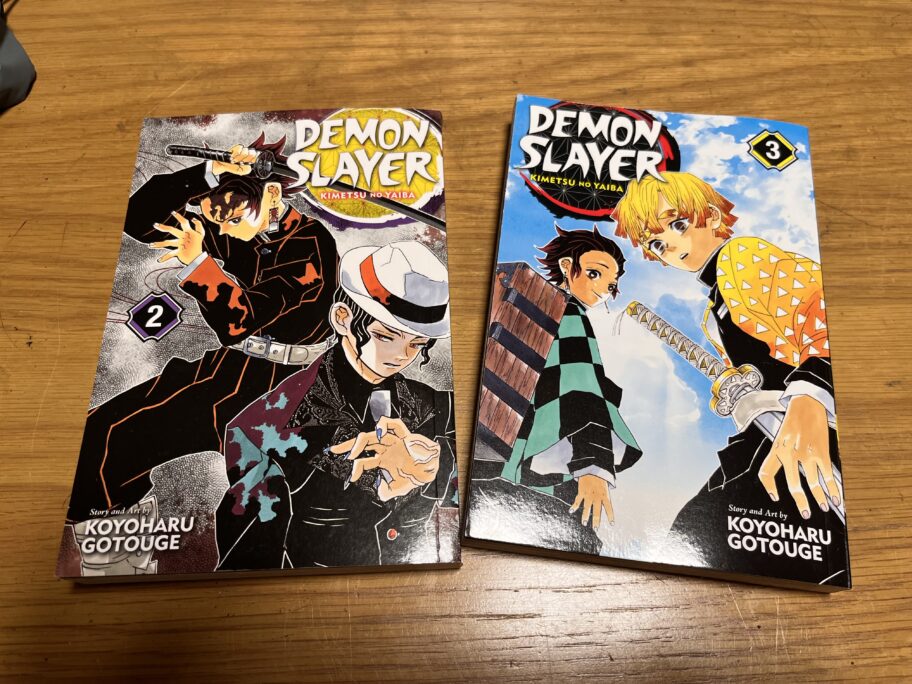

本屋にも行きました。日本の漫画コーナーがあり、「鬼滅の刃」「ワンピース」「ナルト」などを見つけて喜んでたら、なんと推しの浦沢直樹作品もあるではないですか!「全部買買って帰りた〜い」そんな衝動に負けそうになりました。漫画の棚の近くには“アニオタ風”の方が数名。アニオタの世界にも「共通基準あり!」と知りました。

「鬼滅の刃」英語バージョン。漫画で英語を学ぶと日常会話を学べて良いそうですよ。

言葉は通じなくても、ほとんどのことは楽しく過ごせました。でもこれだけは・・それはリコリス。黒いリコリスのにおいと味はどうしても受け付けられな〜い(^^;;

海外で大人気のお菓子、リコリス。

***

今回ご紹介するのは、「絵から文」「文から絵」の言い換えワークで国語力を伸ばす本です。文を読んで絵にしたり、絵を見て文を作ったりする中で、言葉の理解力や文章をイメージする力が自然と育っていきます。

ぽっとでも、言葉の概念、空間認知、読解力、全体と部分の関係性などの認知力を高めていきたい子どもさんの学びを深めていくために、フォイヤーシュタイン・メソッドのCognitive Enrichment(認知強化教材)と合わせて活用することもありますよ。

◯国語が得意科目になる「お絵かき」トレーニング 坂本聡

コメント